御祭神 高龍神(タカオカミノカミ)

万物の命の恵みである水の神

降雨止雨を支配し、水の供給を司る

▪社殿創立年 不明 /▪鳥居建立 文化九年 (1812) /▪狛犬建立 文政二年 (1819)

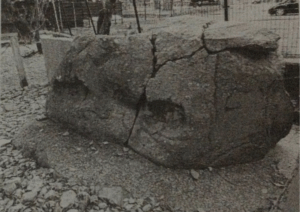

神足跡(しんそくせき)

▪創立年不明

本殿に向かって右手(境内地の北西)に神足跡または亀休石(ききゅうせき)と称する五つ抱えの大きな石がある。

江戸時代に作られた淡路の地誌『味地草(みちくさ)』によると、その昔、この辺りに大雨が降り大洪水となった。その時、御神像を背負った亀が川上より流れてきて水面に浮かび川中の岩面にお立ちになると、たちまち豪雨が止み洪水がおさまったという。住民はその神威に驚き敬威し、御神像がお立ちになったこの石を信仰の対象として祀るようになり、後に御神殿を建て常時お神様を祀るようになった。これが物部の貴船神社の由緒である。

巨石を神の依代(よりしろ、神体)として祀る祭祀の形を「磐座」(いわくら)と云い、最も古い神祭りの在り方である。洲本市内では磐座は大変めずらしい。

御由緒

柏原山に流れを発し、宇原の山裾を走る亀谷渓谷を抜け物部平野へ出る樋戸野川の谷口に、この貴船の御社が鎮座する。貴船神社といえば京都の御社が有名だが、こちらは鴨川の上流、鞍馬山の渓谷にあって、京の都の東を南流する鴨川の流れや京に降る雨水を支配する高龍神をお祀りする御社として全国にその信仰は広く篤い。気の生ずる根源として「氣生根(きふね)」とも記され、御神気に触れることで気が満ちるといわれる。 物部の里に坐す貴船神社も京都の貴船神社とよく似た地形に位置している。物部の里廻(さとわ)の人々にとっては、洲本の平野に主に水を供給する樋戸野川を制し、農耕と生活に最も大切な水の恵みを与えてくれる貴船大神に対する信仰は古来より篤く、地域の氏神様としてお祀りされ親しまれている。

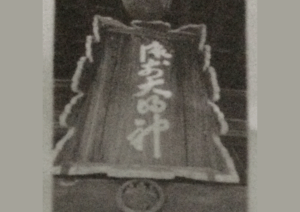

御前大明神(ごぜだいみょうじん)

拝殿表の扁額(へんがく)に『御前大明神(ごぜだいみょうじん)』とある。今から440年程前、洲本城主であった脇坂安治候が、木戸・新村辺りで遊猟の時、貴船神社の地に仮屋を設け、猪鹿を家来が追って來るのを見て興じたといわれ、その頃からこの森を『貴船の森』又は『御前の森』とも云われている。御前とは、安治候のことである。貴船神社が御前大明神と呼ばれる由縁はここにある。

神殿

現在、神殿は覆屋でおおわれているため保存が良い。神殿の側廊つきあたりに立つ板屏風に彩色で鶴が描かれている。貴重なのは作者名が記されている事である。『法橋周圭門人 狩野宗三郎筆』狩野宗三郎については定かでないが、師匠の法橋周圭は、天明中に活躍した人物であり、宗三郎も狩野姓を名乗ることから、その系統に連なる由緒ある人と思われる。江戸時代の藩主蜂須賀家のおかかえ絵師の中に狩野姓を名乗る人がいることから、その関係の人物かもしれない。

古事記・日本書紀

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が多くの神々をお生みになった。最後に火の神をお生みになられた時、伊弉冉尊はお亡くなりになり、嘆いた伊弉諾尊は火の神を剣(つるぎ)でお斬りになった。その際にも様々な神々がお生れになるが、この時に高龍神(たかおかみのかみ)として貴船の大神様がお生れになる。荒ぶる火を鎮めるため、火の神から命の根源の水の神がお生れになった。

神社運営者

〈淡路島〉厳島神社宮司、物部貴船神社総代会

《今から200年以上前の江戸時代に建てられた鳥居と、令和6年に総代及び町内会の協力により新しく作られた参道石畳》

この物部の貴船神社では、総代を中心に、町内会と共に祭典や奉賛行事、神社整備が行われ、加えて崇敬者や有志の方々のご奉仕により日々の清掃や祭典毎に社殿、境内の清掃が心を込めて行われており、こうした貴船大神に対する篤い崇敬の念が、物部の里廻の発展に繋がっている。